Par Belem et Ludo

En affirmant que notre modèle d’éducation est colonial, nous reconnaissons un ensemble de mécanismes socio-historiques renforçant la production de connaissances coloniales et participant à l’épistémicide[1] des savoirs marginalisés[2].

En affirmant que notre modèle d’éducation est colonial, nous reconnaissons un ensemble de mécanismes socio-historiques renforçant la production de connaissances coloniales et participant à l’épistémicide[1] des savoirs marginalisés[2].

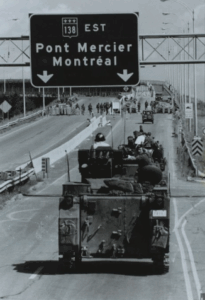

Pensons d’abord aux mécanismes de génocide culturel mis en place par l’état KKKanadien pour tuer les savoirs autochtones à travers le système d’éducation. Les pensionnats autochtones ont imposé l’enseignement de la chrétienté, séparé les enfants de leurs familles et interdit l’apprentissage des langues autochtones afin de briser les liens de transmission des savoirs oraux. Selon l’Observatoire sur la Réussite en Enseignement Supérieur (ORES), jusqu’aux années 1980, l’obtention d’un diplôme universitaire chez les personnes autochtones signifiait l’émancipation forcée de celles-ci et la perte de leur statut. Ces mécanismes affectent encore la transmission des savoirs et les conditions de vie au sein des communautés et causent de la méfiance envers les établissements d’enseignement.

Aujourd’hui, la logique de colonialité au sein de notre gouvernement et de nos institutions est flagrante. C’est le cas de l’université de McGill, se cachant derrière certaines actions performatives dites décoloniales, qui fait tout en son pouvoir pour empêcher la reconnaissance de tombes d’enfants autochtones ayant subi des expérimentations médicales, sous le bâtiment qu’elle veut construire (voir la lutte des Mohawk Mothers). Faisant suite à des plaintes d’étudiant.es sionistes, la sortie du rapport de la ministre Déry sur les Collège Dawson et Vanier sonne plusieurs alarmes. Ce rapport cible la liberté académique lorsque des questions comme celle de la Palestine sont abordées dans les cours. Il affirme la forte corrélation entre les salles de prières et la « radicalisation » de la lutte pour la Palestine.

Finalement, il attaque la loi entourant les associations étudiantes, instances clés pour la transmission de savoirs minorisés et de la démocratie directe.

Les logiques coloniales régissant notre soi-disant État et nos institutions scolaires participent à la méfiance des communautés envers l’éducation et à l’effacement des savoirs autochtones.

Nous, étudiant.es membres de la CRUES et auteur•ices de ce texte reconnaissons la pluralité des moyens d’entamer un processus de décolonisation de l’éducation.

Ce processus, dont nous affirmons la nécessité, implique par exemple de créer des liens avec des communautés. Ou alors, d’offrir « des services éducatifs culturellement adaptés »[3], une approche préconisée par le collège de Kiuna à Odanak, « le collège par et pour les autochtones ».

Un autre aspect important du processus de décolonisation est celui d’entreprendre une nouvelle approche par rapport à la construction des savoirs. Cela implique, entre autres, de favoriser l’embauche d’enseignant.es autochtones, de former les enseignant.es sur les perspectives autochtones/décoloniales et de favoriser une co-construction des savoirs entre communautés et universités/cégeps. Le processus de décolonisation de l’éducation comprend aussi d’approcher des sujets avec un point de vue non-occidental : dans le cas de l’histoire, aborder le point de vue palestinien; dans le cas de la médecine, aborder les savoirs ancestraux ; dans le cas de la philosophie, aborder la pluralité des pensées féministes.

Nous revendiquons une lutte contre l’austérité incluant une lutte pour la décolonisation de l’éducation, par les angles de l’accessibilité et de l’autogestion

L’austérité multiplie les barrières économiques qui limitent l’accès à l’éducation et contribue ainsi à l’effacement des savoirs marginalisés. Ces barrières affectent particulièrement les individus issu.es de positions sociales économiquement désavantagées : les femmes, les parents étudiant.es, les migrant.es, les personnes racisées, les autochtones et les personnes en situation de handicap. Le point de vue situé des individus influence les connaissances qu’iels produisent ; la neutralité n’existe pas dans une société traversée par des rapports d’oppressions. En limitant l’accès à l’éducation des individus issu.e.s de positions sociales économiquement désavantagées, l’austérité empêche la production de savoirs marginalisés et favorise la production de savoirs dominants. Nous considérons donc que lutter contre l’austérité en affirmant la nécessité d’une réelle accessibilité à l’éducation contribue à offrir une place aux savoirs minorisés au sein des enseignements supérieurs, et donc à la décolonisation de l’éducation.

L’austérité facilite une gestion des budgets d’éducation qui hiérarchise les savoirs et les services en permettant aux gestionnaires, aux marchés et aux administrations scolaires de qualifier d’inessentiel les savoirs qui vont à l’encontre de la mission assimilatrice de nos modèles d’éducation coloniale. Ce modèle de gestion, entre les mains d’une minorité d’individus, repose sur la notion selon laquelle l’éducation est un service plutôt qu’un droit.

L’austérité facilite une gestion des budgets d’éducation qui hiérarchise les savoirs et les services en permettant aux gestionnaires, aux marchés et aux administrations scolaires de qualifier d’inessentiel les savoirs qui vont à l’encontre de la mission assimilatrice de nos modèles d’éducation coloniale. Ce modèle de gestion, entre les mains d’une minorité d’individus, repose sur la notion selon laquelle l’éducation est un service plutôt qu’un droit.

Il s’agit donc pour le gouvernement de couper dans des services n’ayant pas la rentabilité espérée pour les marchés ou qui perturbent les idéologies dominantes, sans que la population étudiante n’ait son mot à dire. L’austérité renforce le rapport de monopole des savoirs dominants, puisqu’en limitant les ressources en éducation, elle favorise les dynamiques d’ingérence, par l’excuse de “l’urgence” ou de la “nécessité” de couper. Nous considérons donc qu’il est nécessaire que les investissements en éducation que nous réclamons soient gérés par celleux qui participent à l’éducation[4].

Lutter contre l’austérité c’est aussi lutter pour l’autogestion

Et l’autogestion est une manière clef de se décoloniser.

L’autogestion ne se réduit pas à une simple vision de l’éducation, en démocratisant nos études, nous nous offrons les moyens nécessaires pour choisir ce qu’on apprend et résister aux logiques coloniales et économiques dominantes. À petite échelle, l’autogestion peut se concrétiser de multiples façons : choisir le type d’évaluation, l’angle, le contenu, les méthodes d’apprentissage et les cours de nos programmes, etc.

Au sein de la salle de classe et de l’institution, il existe une panoplie de dynamiques de pouvoir. Dans son rapport, l’autogestion dans les systèmes éducatifs, l’UNESCO qualifie l’école comme « un instrument de sélection reprodui[sant] le système social restreint […] [et] transmet[tant] les valeurs dominantes ». Nous croyons qu’une décolonisation de notre éducation passe inévitablement par une déconstruction complète de notre vision et pratique de l’éducation.

Notre imaginaire se base entre autres sur les perspectives de plusieurs communautés autochtones par rapport à l’éducation. Celles-ci s’éloignent des dynamiques punitives et uniquement magistrales et se rapprochent de l’expérimentation, le contact avec la nature, la communauté et la culture.

Pour nous, lutter contre l’austérité se traduit donc inévitablement par une lutte pour l’autogestion de notre éducation dans une perspective de décolonisation des mentalités.

Prendre la responsabilité de la décolonisation de nos esprits est une nécessité pour tous∙tes.

Sans quoi, ce sont les personnes les plus vulnérables, celles qui subissent directement la colonialité des savoirs, qui sont contraintes de lutter seules.

Depuis que la décolonisation semble être davantage « à la mode » les personnes et organismes autochtones vivent un phénomène de sur-sollicitation et donc créent des outils comme le decolonial toolbox pour réduire cette charge. Décoloniser nos esprits, nos institutions et notre éducation devraient constituer une responsabilité primordiale pour chaque individu et groupe ayant le privilège de le faire.

Ainsi, nous appelons chaque étudiant·e à joindre la lutte contre l’austérité en adoptant une posture décoloniale ainsi qu’à appuyer toutes les luttes ici et ailleurs participant à la décolonisation de l’éducation.

[1] L’épistémicide est le meurtre des idées. Il s’agit de la mise sous silence, la délégitimation ainsi que la destruction des moyens de transmission des savoirs afin de les effacer.

[2] En employant le terme savoirs marginalisés nous référons, sans s’y limiter, aux savoirs autochtones, à ceux des femmes, à ceux des personnes racisées et à ceux offrant une perspective se différenciant à celle de l’occident. Le terme minorisés illustre, selon nous, le processus coloniale qui fait de ceux-ci des autres par rapport aux savoirs dominants.

[3] Bien que quelques ressources soient mises à la disposition des étudiant.e.s autochtones, il y a plusieurs facteurs qui rendent plus difficile le processus de scolarisation, tels que l’éloignement de sa communauté, sa culture et sa langue. Des services éducatifs culturellement adaptés aident à pallier ces enjeux.

[4] Les personnes participant à l’éducation incluent les personnes étudiantes, les enseignant.es, le personnel et toutes les personnes cherchant et transmettant des connaissances. Cela exclut le personnel administratif, les dirigeant.es, les actionnaires et tout ais qui ne participent pas à l’éducation.